Ne L’uomo e la gente il filosofo spagnolo Ortega y Gasset scrive: “Buona parte delle ansietà dell’attuale momento storico derivano dalla mancanza di chiarezza sui problemi da risolvere”. L’opera fu pubblicata nel 1957 ma a mio avviso mantiene inalterato un carattere di forte attualità. Oggi, infatti, stiamo vivendo un vero e proprio cambio di paradigma, in primis il passaggio dalla società fordista alla società digitale e post-fordista, che sicuramente è stato accelerato da quell’evento impensabile, globale e globalizzante che è stata la pandemia Covid-19, ma i cui segnali erano visibili già da tempo.

Ciò pone un’ulteriore riflessione di carattere generale. Non solamente fatichiamo a definire in modo certo il futuro che sarà, tantomeno siamo tuttora capaci di comprendere il perimetro del cambiamento radicale intervenuto nel frattempo in fenomeni, ad esempio le nuove forme di mobilità, che sono atto già da diverso tempo e hanno meno carattere di novità. Ne consegue che non soltanto occorre prestare attenzione a non mettere il piede in fallo nel fare passi in avanti, ma è necessario parimenti essere sicuri che il terreno su cui quel piede poggia non stia cedendo.

ALESSIO SITRAN

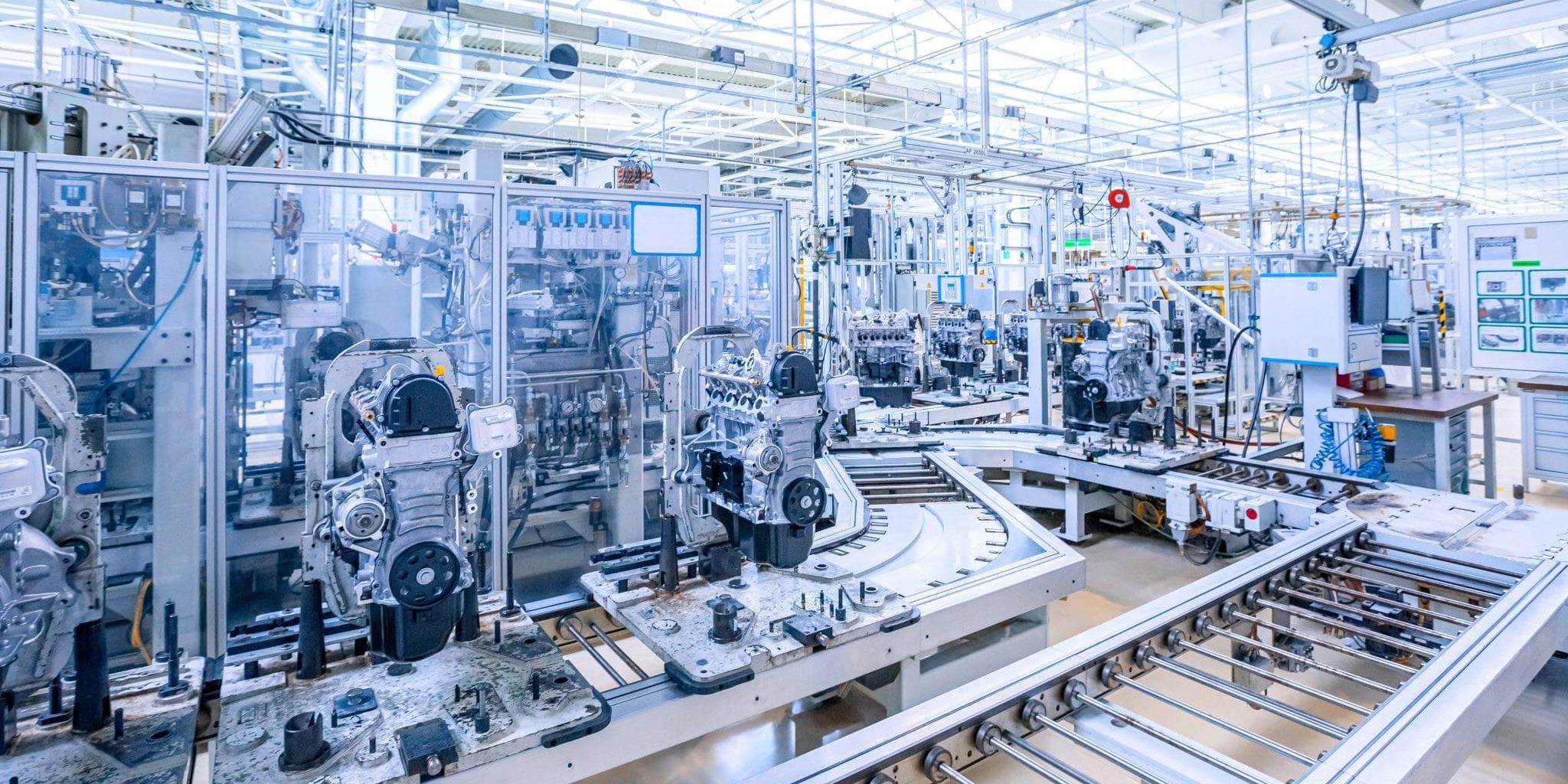

Quello sopra esposto è ovviamente un ragionamento di portata generale. Esso, però, contiene, a mio avviso, utili spunti di analisi qualora volessimo osservare più da vicino ciò che sta accadendo a un settore manifatturiero di così vitale importanza come quello dell’industria automotive. Si dibatte oramai da molto tempo sull’avvenire di questo settore, sia a livello italiano, dove pesa per il 6,2% del Pil e occupa una forza lavoro complessiva di 278mila addetti diretti e indiretti, ossia più del 7% degli occupati nel settore manifatturiero nazionale, sia, più in generale, a livello europeo e mondiale.

Noti e ampiamente discussi sono i mega trend che ne stanno caratterizzando le direttrici di sviluppo, ovvero le nuove forme di mobilità, il progressivo tendere verso sistemi di guida sempre più autonoma, la digitalizzazione e la servitizzazione ma anche, e soprattutto, la transizione verso nuove soluzioni powertrain basate sull’elettrificazione, parziale (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicles) e totale (BEV, Battery Electric Vehicles).

La recente proposta della Commissione europea denominata Fit for 55, che ha l’obiettivo vincolante di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e prevede di ridurre le emissioni di CO2 del 55%, dall’attuale 40%, entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, ha ulteriormente alimentato un confronto già acceso su un settore economico che sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua storia e che, in parallelo, è chiamato a prepararsi a scenari futuri che, per alcuni aspetti, rimangono incerti e indefiniti.

A riguardo è opportuno ricordare che il pacchetto di proposte elaborato dell’esecutivo comunitario prevede, tra le diverse misure, di inasprire i target di riduzione delle emissioni di CO2 post-2020 definiti nel 2019, fissandoli a -55% per le auto (rispetto al -37,5%) e -50% (rispetto al 31%) per i veicoli commerciali leggeri al 2030 e introducendo un nuovo target a -100% al 2035. Proposte che non sembrerebbero coerenti con più opportuni – e forse sostenibili – scenari di neutralità tecnologica.

Inutile dire che tanto i contenuti delle proposte, quanto il loro timing aggiungono ulteriore complessità e criticità ad un comparto industriale che, come da molti analisti è stato osservato, sembra essere stato investito da una tempesta perfetta, derivante da alcuni fattori chiave: destabilizzazione della filiera su scala mondiale; impatto degli investimenti in corso e futuri sulle nuove esigenze di mobilità; contrazione delle vendite e della marginalità.

A tutto ciò occorre aggiungere l’aumento sostenuto dei costi logistici sia come effetto della limitata disponibilità di container, non sufficiente a soddisfare una domanda in ripresa nel Far East a seguito della prima fase della pandemia, sia a causa di un sensibile aumento dei tempi di consegna (100 giorni contro una media di 60 giorni nel 2019). Questo contesto ha indubbiamente contribuito alla crescita dei costi dei noli marittimi laddove, osservando l’indice composito del World Container Index (WCI), il valore medio per il 2021 ammonta a 5.122 dollari/container da 40 piedi, ossia 1.773 dollari in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

Si assiste poi alla contingente scarsità di materie prime tra cui i semiconduttori, fenomeno che impatta negativamente su una già faticosa ripresa della produzione. Stando alle stime più recenti, infatti, si ritornerà ai livelli pre-pandemici non prima del 2025. Un contesto, quello attuale, dove il paradigma lineare di sviluppo che per decenni ha contraddistinto l’industria automotive deve ora confrontarsi con un nuovo paradigma di tipo esponenziale.

Tutto ciò rende ancora più ardua la transizione verso nuovi modelli di mobilità, che al momento continuano a bruciare più valore di quanto non ne generino poiché non è ancora stata raggiunta una sufficiente massa critica che ripaghi gli investimenti massivi sinora fatti. Senza dimenticare, infine, le aree di frizione ancora esistenti, a cominciare dallo sviluppo infrastrutturale non adeguato a sostenere l’elettrificazione diffusa della mobilità con la conseguente “confusione” che ancora permea le scelte di acquisto dei consumatori.

Se questo è lo scenario con cui oggi ci confrontiamo, come dobbiamo agire per non dimenticarci del futuro? Ritengo che il punto di partenza debba necessariamente essere la programmazione di una politica intesa come costruzione di visioni del futuro per potersi avvalere di strumenti con cui decidere in modo razionale come gestire le risorse – oggi sostanziose se solo pensiamo al Piano nazionale di ripresa e resilienza – che si hanno a disposizione.

Questa programmazione non è solamente di politica industriale, per fornire nuove e solide basi di crescita competitiva del comparto automotive, ma, forse più che in passato, deve sinergicamente legare la nuova politica industriale con una politica di sviluppo della mobilità che sia integrata e coerente con un adeguamento delle reti infrastrutturali, a sua volta da integrarsi opportunamente con le politiche di pianificazione del territorio. Solo operando con un approccio olistico, a parere di chi scrive, si potrà trarre il massimo beneficio dai processi di cambiamento in atto che per essere veramente disruptive in termini di vantaggi devono giocoforza essere di massa e non di nicchia.

(Foto di copertina: zhu_zhu @123RF.com)