RPE – IL NUMERO 2 DEL 2021

Il passaggio alla vita adulta è divenuto un percorso sempre più lungo e frammentato, caratterizzato da una crescente complessità e incertezza. In Italia, come in altri paesi del Sud Europa, molti dei traguardi che caratterizzano il raggiungimento dell’età adulta vengono conseguiti dopo i trent’anni. Basti pensare che solo una piccola parte dei giovani lascia la casa e acquisisce una propria autonomia residenziale prima dei 25 anni e l’età limite considerata accettabile per vivere ancora nella famiglia d’origine è sensibilmente superiore rispetto a quella riportata nel Centro e Nord Europa.

Nel passato l’Italia già si caratterizzava per età di abbandono della casa dei genitori più elevata rispetto ai vicini paesi europei. L’innalzamento dell’età mediana di uscita dalla casa genitoriale, che si attesta per i nati negli anni Ottanta sui 26 anni per le donne e i 28 anni per gli uomini, è a tutti gli effetti un processo continuo e progressivo nella storia della popolazione italiana, innescatosi a partire dalle coorti nate negli anni Cinquanta.

D’altra parte, l’eccezionale ritardo che i giovani mostrano nella transizione allo stato adulto è un fenomeno che risultava largamente inatteso nei decenni scorsi, specialmente negli anni Sessanta e Settanta, quando la società italiana cercava di assecondare il crescente desiderio di autonomia delle nuove generazioni.

LA “SINDROME DEL RITARDO”…

Procrastinare il passaggio all’età adulta, rimandare le scelte che consentono la piena autorealizzazione, comporta la cronicizzazione di una condizione di inferiorità in termini di potere relativo nella famiglia, nella collettività e nelle relazioni sociali, dove funzioni e responsabilità restano spesso marginali.

La cosiddetta “sindrome del ritardo” che caratterizza i giovani italiani ha due importanti conseguenze: da un lato tende a rimarcare il ruolo e le risorse della famiglia di origine rafforzando la stratificazione sociale; dall’altro, penalizza la crescita del Paese attraverso la riduzione del numero di occupati e tende a intensificare il processo stesso di invecchiamento, in quanto le decisioni riproduttive vengono rinviate e ridimensionate.

Relativamente al primo aspetto, va sottolineato che la presenza di legami familiari forti di stampo familistico, insieme alle carenze del sistema di welfare, porta i giovani italiani, più dei loro coetanei nordeuropei, a dover fare affidamento alla famiglia di origine per contenere i rischi e cogliere al meglio le opportunità nel processo di transizione alla vita adulta.

Questo meccanismo è rafforzato dal fatto che la gran parte della spesa sociale in Italia è destinata alla popolazione anziana attraverso le pensioni e un maggior ricorso alle spese sanitarie. Ai giovani le risorse arrivano invece in maniera indiretta, proprio attraverso i componenti più anziani della famiglia, che siano nonni o genitori.

Nel complesso, ciò rafforza il ruolo dell’origine sociale nel determinare le opportunità di vita, facendo sì che lo status sociale dei genitori sia a tutti gli effetti ereditato dai propri figli ed eserciti una forte e duratura influenza sulle loro traiettorie di vita.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, continuare a vivere con i genitori innesca sicuramente i vantaggi di scala della vita in comune e protegge i giovani dai rischi di una riduzione degli standard di vita che la conquista di una piena autonomia economica e abitativa causerebbe soprattutto nelle classi meno abbienti.

…E LE SUE CONSEGUENZE

Tuttavia, il costo sociale complessivo del posticipo nella transizione allo stato adulto non è da sottovalutare. L’entrata tardiva nel mercato del lavoro riduce significativamente le potenzialità economiche e produttive di un paese, la ricerca e l’innovazione ne risentono, e il ritardo nel fare famiglia comporta una riduzione della fecondità che accentua i problemi dovuti allo sbilanciamento tra classi di età.

In generale, una società sempre meno giovane e dinamica vede prevalere le forze a difesa delle posizioni e dei vantaggi acquisiti. I giovani ne pagano le conseguenze e tendono a perdere centralità nelle decisioni, come pure rilevanza sociale e prerogative.

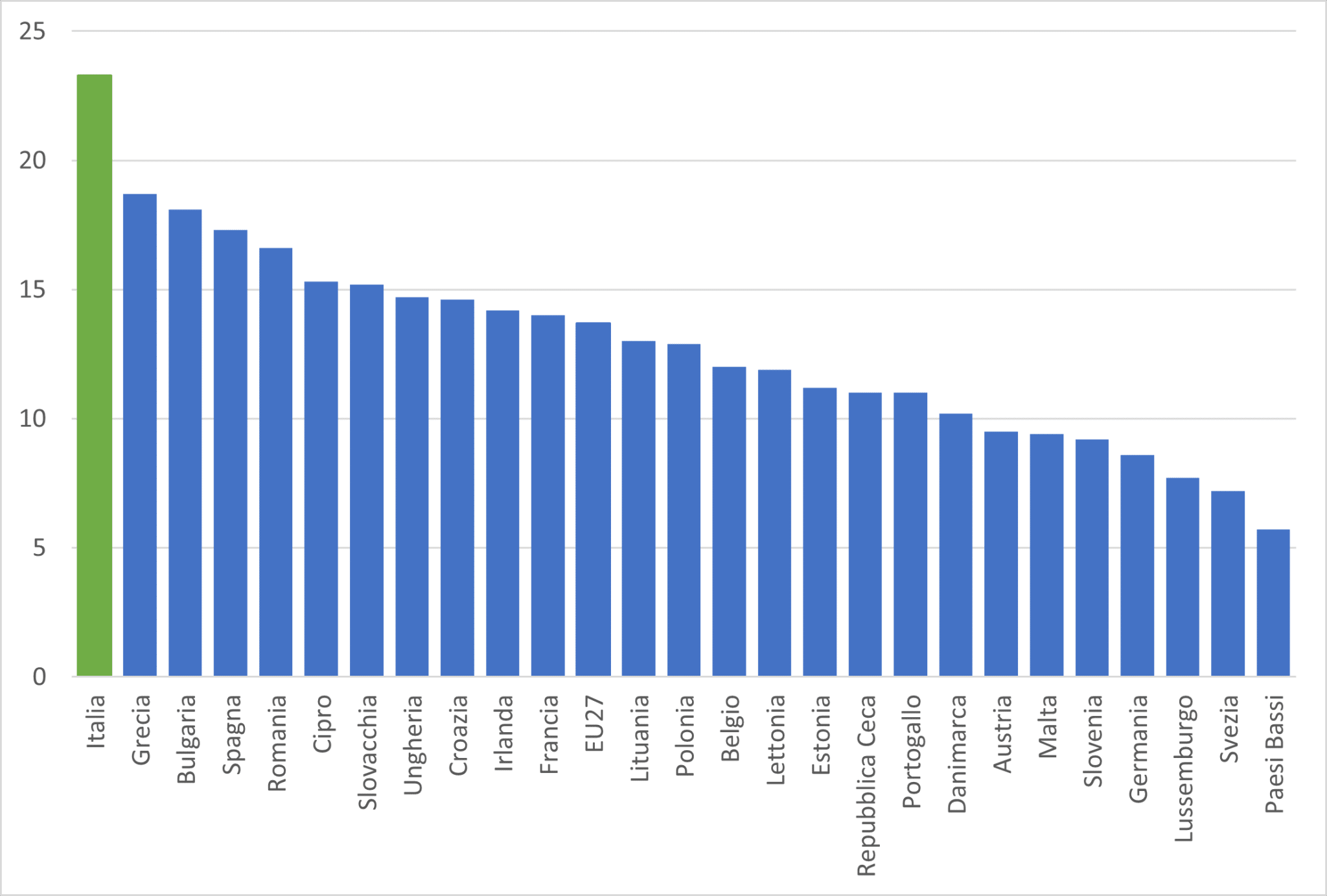

La tarda assunzione di responsabilità e autonomia costituisce dunque un sistema inefficiente che, oltre ad essere un grande spreco per la collettività in termini di produttività, dinamismo sociale e competitività, influenza in modo negativo il successivo percorso professionale dei giovani. Prova ne sarebbe l’alta quota di giovani che non lavorano né studiano, i cosiddetti Neet (Not in education, employment or training), che in Italia ammontano a quasi un quarto della popolazione giovanile tra i 15 e i 29 anni, il valore più alto nei paesi dell’Unione europea (vedi figura 1).

FIGURA 1. TASSO DI NEET DI 15-29 ANNI NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA A 27

FONTE: EUROSTAT

La pandemia di Covid-19 ha ulteriormente ostacolato la transizione verso l’età adulta e l’acquisizione dell’indipendenza abitativa dei giovani, non solo riducendone le opportunità di lavoro e di reddito, ma anche aumentandone l’ansia, il senso di insicurezza e i timori per il futuro. In un paese familistico come l’Italia, questi fattori non possono che enfatizzare la sindrome del ritardo, prolungando la co-residenza dei giovani con i genitori e rafforzando i contatti intergenerazionali.

COSA FARE

Restituire ai giovani le prerogative perdute deve costituire un obiettivo centrale delle politiche per la crescita del Paese, che ha bisogno dei giovani, della loro intraprendenza e della loro propensione al rischio. Sono queste, infatti, le qualità che rendono possibile rimettere in moto lo sviluppo. Ma le potenzialità saranno sfruttate solo se si accelera il processo di responsabilizzazione e se i giovani saranno in grado di assumere nuovamente il loro ruolo di portatori di innovazione nella società.

Sintesi dell’articolo pubblicato su RPE – Dicembre 2021. Per scaricare il capitolo integrale cliccare qui

Per acquistare il volume https://www.limprenditore.com/rivista-di-politica-economica

Nota sugli autori

ROBERTO IMPICCIATORE

Roberto Impicciatore è professore associato in Demografia presso il Dipartimento di Scienze statistiche “P. Fortunati” dell’Università di Bologna, dove insegna demografia e social demography. È membro del Consiglio scientifico dell’Istituto Cattaneo di Bologna, membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Sociologia economica e studi del lavoro (ESLS-NASP) dell’Università di Milano, membro del comitato di redazione dello IUSSP’s online news magazine e vice presidente dell’associazione Neodemos.

FRANCESCA TOSI

Francesca Tosi è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze statistiche “P. Fortunati” dell’Università di Bologna, dove insegna Statistica sociale. Ha ottenuto il dottorato di ricerca nel 2015 alla Scuola dottorale in Economia e metodi quantitativi dell’Università degli Studi Roma Tre. La sua attività di ricerca si concentra su transizione allo stato adulto, migrazioni internazionali e mobilità studentesca in Italia, teorie e metriche per la misurazione della povertà, statistiche di genere e gender data gap.